-

特別プロジェクト

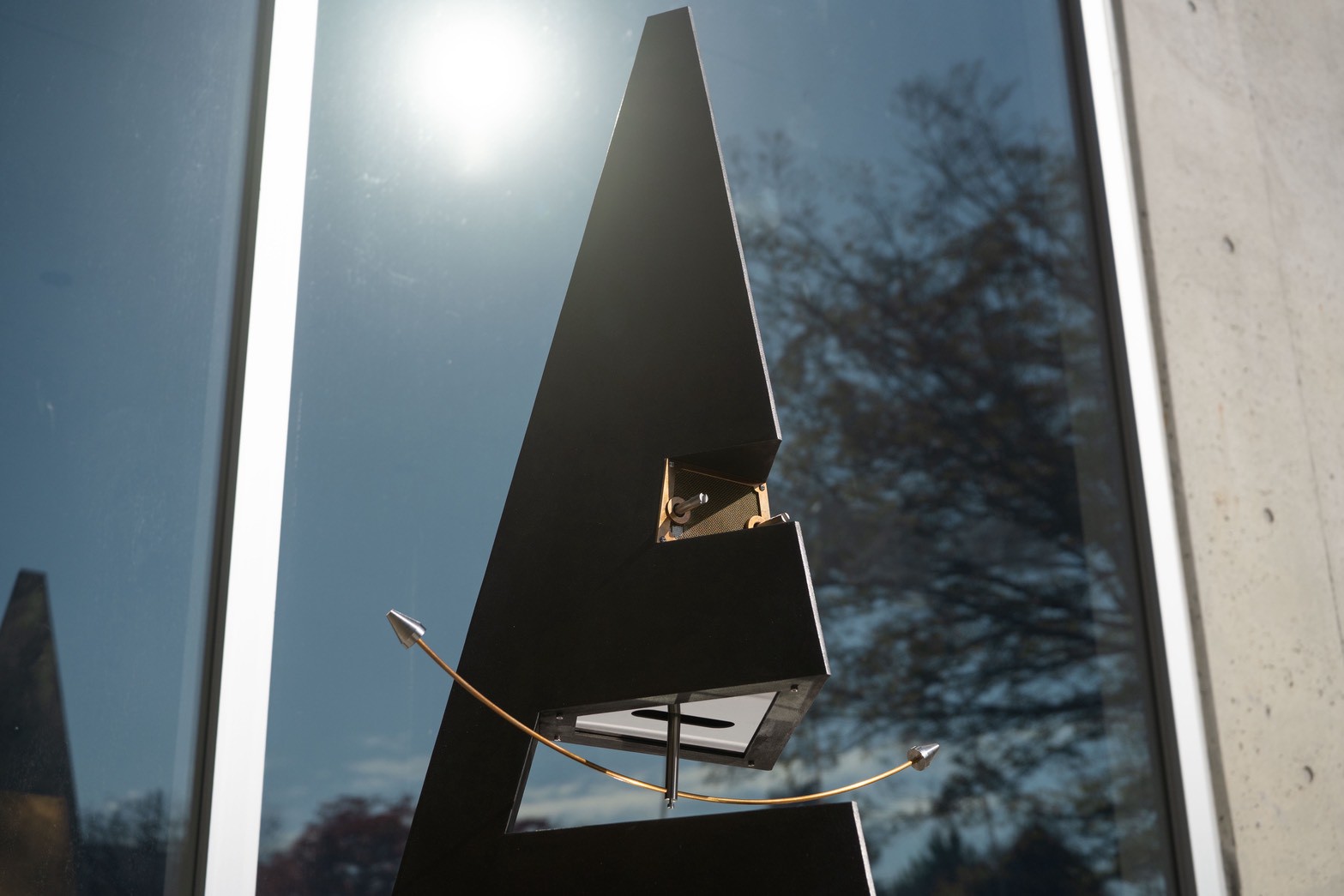

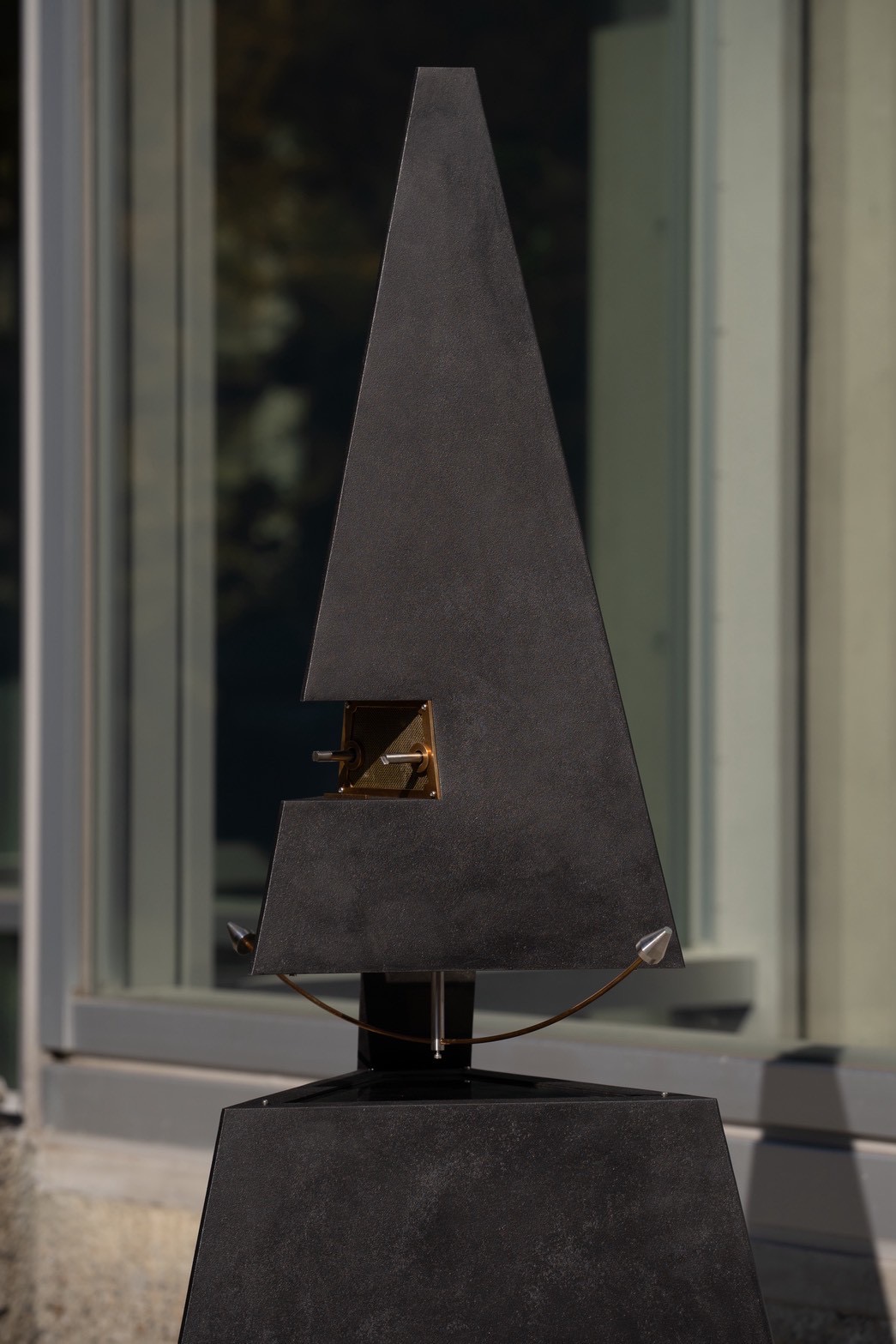

野良展示「Metron」

本部棟前

大手町の緑道に立ったとき、目の前に広がる巨大な構造群は、まるで人間が作ったとは思えないほど精緻で有機的に絡み合っていた。

無数のビルの中には、働く人、食事をする人、歩く人——それぞれの時間が流れているはずなのに、その気配はほとんど感じられない。

都市は生き物のように呼吸しているのか、それともすでに自律的に動く機械のような存在なのか。

大手町の風景の中で、時間の流れは早く、しかし同時にどこか止まっているようにも感じられる。

「Metron」は、その曖昧な時間のリズムを可視化する試みである。

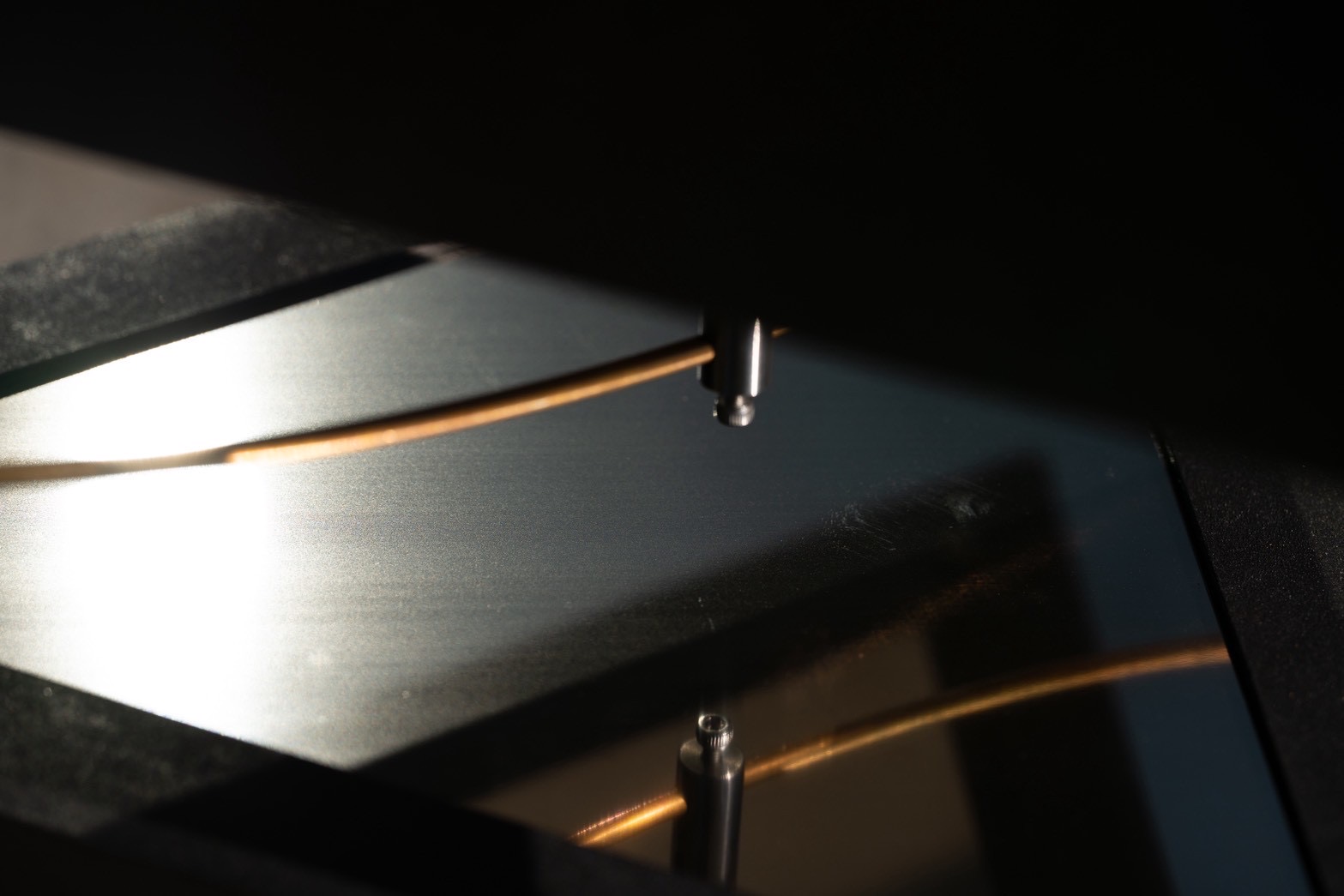

カチカチと刻む音、わずかに揺れるオブジェクト。

その動きは人間の呼吸のようでもあり、都市の心拍のようでもある。

静寂を動かす。

『野良展示 1.0』

ー 都会の隙間にひそむ感性 ー

東京駅のすぐ近く、大手町川端緑道。

ここは、都会の真ん中にひっそりと隠れた“秘密基地”。

緑があふれ、川の上には高速道路。すぐ向こうの高架を、電車が音を立てて走り抜けていきます。

ハトやカラス、ネズミも暮らし、街の音が混ざり合う——そんな不思議な都市の空間。

高層ビルの反対側、都心の狭間に広がる小さな休憩場に、

“野良猫”のように作品たちが集まりました。

台の上に並んだ立派な作品ではありません。

たとえば、公園でぼーっとしているとき、

風に揺れて落ちてくる一枚の葉っぱ。

そんな小さな瞬間に、ふと心が動くこと、ありませんか?

『野良展示』は、日常の“ちょっとしたワクワク”を

街の風景に溶け込ませる実験展示。

ほんの少しの違和感で、感性のスイッチをそっと押してくれます。

さあ、あたりを見渡してみてください。

いろんな場所に、作品たちが隠れていますよ。

『野良展示1.0–大学編』

2025年11月21日(金)から11月30日(日)まで、都市での展示が叶わなかった一部の作品を大学で展示しています。

『野良展示1.0』では、都市への介入を試みた際、今回の準備期間では、都市のルールに馴染めず、川端緑道に展示できなかった作品が生まれました。これらの作品は、野良展示でこそ魅力を最大限に発揮することを理解し、将来的に川端緑道内に設置することを目指して、協議を続けていきます。

川端緑道での『野良展示1.0』とあわせて、その過程と空気感を含めて味わっていただき、誰かの日常の一部となれば幸いです。

作品素材:鉄、真鍮、ステンレス

清水領真

自分が体験したり感動した現象、色、造形からインスビレーションを受け新しいカタチを生み出している。

MORE WORKS

ARCHIVE

過去の展示作品を アーカイブとして まとめています。

芸術未来研究場は、人が生きる力であるアートを根幹に据え、人類と地球のあるべき姿を探求するための組織として2023年4月に創設されました。閉じた施設としての「研究所」ではなく、様々なプレイヤーが集い、つながり、社会に開かれたアートを実践し、未来を共につくっていく場だから「研究場」と名付けています。

東京藝術大学は、伝統の継承と新しい表現の創造のための教育研究機関であると同時に、アートの未来を常に考え、様々なステークホルダーと共に社会を形づくる主体でもあります。アートの礎である「いまここにないものをイメージする力」は、世界を変え、未来をつくる力です。これまでにも、学部、学科、研究室単位では様々な学外の組織との協働がありましたが、今後は全学横断的にこれを推進していくことで、企業・官公庁・他の教育研究機関との連携を強化し、社会の様々な領域におけるアートの新たな価値や役割を増やしていきます。

また、こうした連携を実践する基盤として、芸術未来研究場では次の6つの領域を設定しました。

[ケア・コミュニケーション]

[ケア・コミュニケーション]

医療、福祉や地域コミュニティをはじめとするWell-beingな社会づくりにおけるアートの社会的価値を探求します。

[アートDX]

[アートDX]

デジタル技術やICT技術を活用した教育研究を推進し、アートの可能性を拡げます。

[クリエイティヴアーカイヴ]

[クリエイティヴアーカイヴ]

多様化する表現手法に対応した、アートの保存・継承と、新たな創造への活用に関する研究を推進します。

[キュレーション]

[キュレーション]

対話と協働を通してアートと現代社会との関係性を紡ぎ上げる人材の育成と実践研究を行います。

[芸術教育・リベラルアーツ]

[芸術教育・リベラルアーツ]

東京藝大における教育のあり方を探究しながら、より幅広い対象に芸術教育を拡げ、地域や年齢、社会的属性に関係なく、誰もが自身の人生の中にアートを感じられる社会づくりを推進します。

[アート×ビジネス]

[アート×ビジネス]

教育研究成果の社会実装・事業化を推進し、芸術産業の創出・発展に寄与します。

これらが互いに領域の枠を超えて混じり合い、芸術と社会の未来を切り拓く新たなプラットフォーム「芸術未来研究場」が、今ここからはじまります。